「ケア(care)」×「教育(education)」=「ケアデュケーション(Careducation)」の発想

まず心を整え、成長へ導く道を

子どもたちは大人の子育てによって大きくなり、学生となって、学校で教育を受けながら大人へと成長していきます。

大人は大人で、子どもたちに対して、自分らしく自己実現し、のびのびと生きられる人間になってほしい──

そんな想いで、子育てと向き合い、教師は生徒と向き合い、企業においても良好な人間関係の構築は欠かせないものとなっています。

しかし思うような成果が出ないのが社会の現状ではないでしょうか?

「子育てに関する悩みが尽きない…」

「生徒の多様性を認めたいが、接し方に戸惑いがある…」

「社内研修しても、会社の結束力が高まらない…」

いずれのケースにおいても重要なのは「ケア(care)」の視点です。

自分自身を認め、肯定していくことなしに、いきなり上を目指すことはできません。

大人も子どもも、まず自分の心を整え、メンタルの土台を安定させること。そこから「教育(education)」のステップを実施することで、人は健全な成長へと向かいます。

「一般社団法人CocoroBase」では、「ケア(care)」と「教育(education)」をかけ合わせた「ケアデュケーション(Careducation)」という発想を大事にしています。

学校における道徳授業や、企業の社内研修、子育てのお悩み相談など、様々なサポートメニューを通じて、すべての人の心を整え、成長へ導く道を明るく照らします。

保育関係者の方

子育て中の親御さんへ

学校教育関係の皆さまへ

企業研修担当者さまへ

成果に繋がる人作り・環境作りを

企業が成果を出すには、人、環境づくりが必須です。

発達心理学の側面から、社員一人ひとりの心を整える研修を行い、

組織の連携力UP に繋がる「メンタルトレーニング研修」をお届けいたします。

活動実績

私立大学や行政、企業などでも登壇!

これまでに 2,500 名を超える方が受講しています

私立大学や公立学校など、60 以上の教育機関や企業などで登壇実績あり。

地域の親子カフェや、保育園の保護者会、企業研修など承っております。

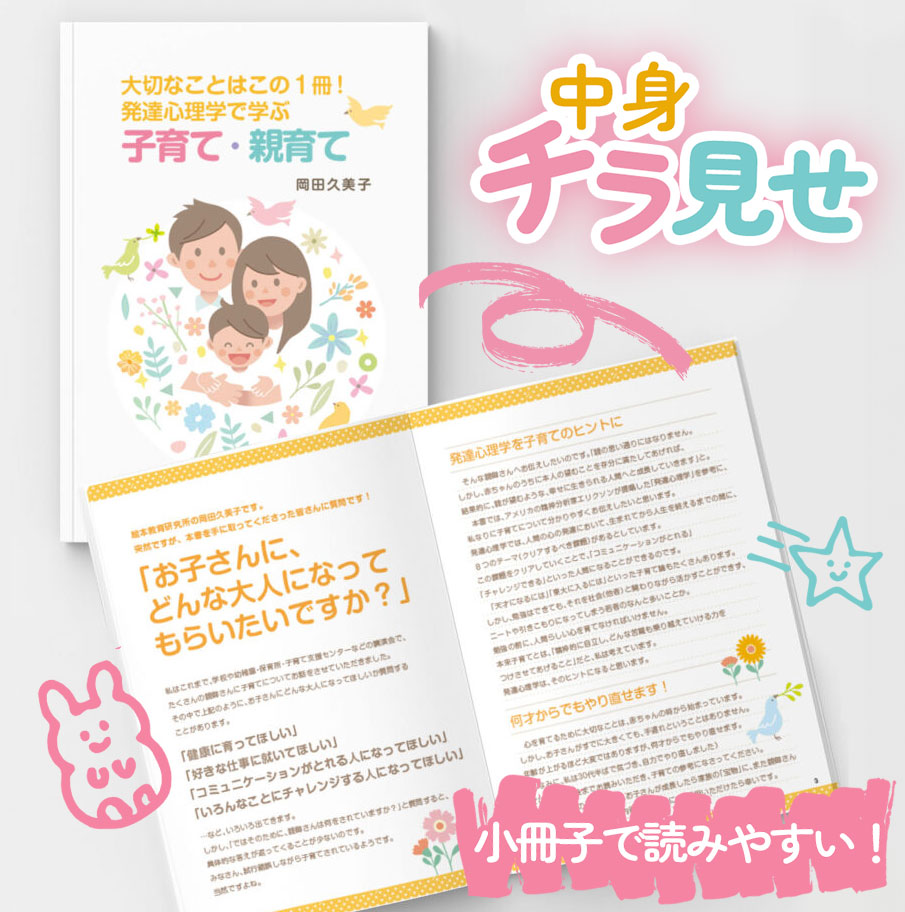

Cocoro Base's Book

書籍のご案内

子育ては親育て!

心の発達を軸に考えた子育てガイドブック

子育てをされているすべての親御さんに役立つ、子育てガイドブックです。

「発達心理学」をベースにした考え方で、子育てのお悩みや疑問を解消へ導きます。子育てを通して、自分自身の再発見も叶う!

書き込みワークと子育てチェックリスト付き。

見本誌設置店

心のカラクリが分かる!

心を整えるヒントをお届け!

代表・岡田久美子の公式メルマガ

「こころ整うメルマガ」

不定期(月1 回程度配信)

心理や絵本、教育、子育てなどに関する情報を分かりやすくお伝えするとともに心がラクになるヒントをお届けします。

日々の暮らしで感じるストレスやモヤモヤがちょっとラクに、あなたの人生がより豊かになっていく

そんなこころが整うエッセンスがいっぱい!